Quando il ferro non basta più

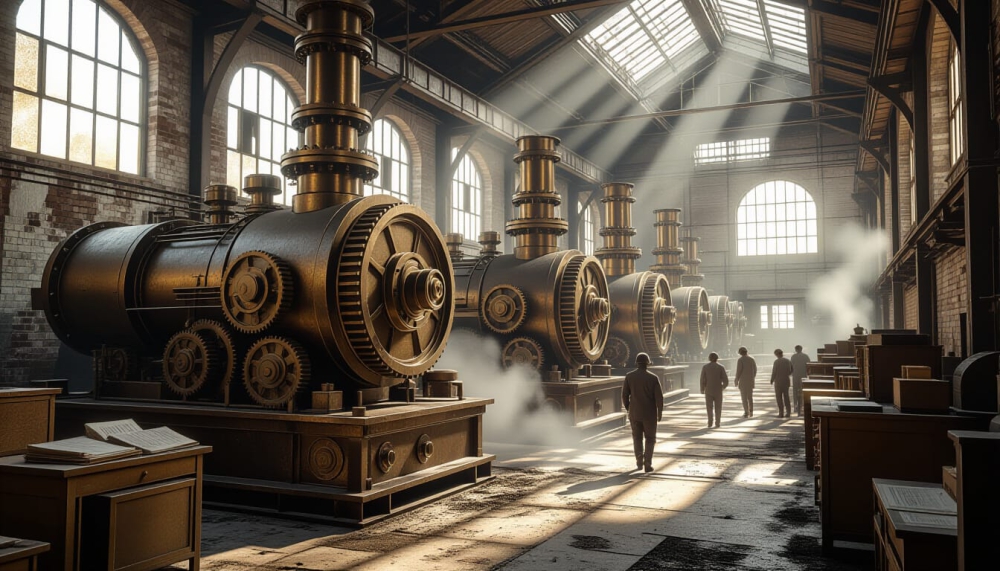

Il rumore, in quella fabbrica, non finiva mai. Non era il ritmo ordinato e quasi musicale delle industrie moderne, ma un frastuono ruvido, pieno di vita: ingranaggi che graffiavano, cinghie che cigolavano, martelli che battevano come se cercassero di tenere in piedi, a colpi di maglio, un mondo che rischiava di fermarsi da un momento all’altro.

Ogni tanto, dal fondo del reparto, si sentiva un grido, un comando, un errore. L’uomo attraversava il capannone con passo tranquillo, lo sguardo basso, ma sempre attento.

Aveva imparato che in officina il silenzio è molto più pericoloso del rumore, perché quando tutto tace, vuol dire che qualcosa si è rotto. Bastava poco: un pezzo mancante, un macchinario inceppato, un operaio distratto e la catena si fermava.

Ogni volta costava ore, soldi, e un po’ di fiducia nel lavoro che si faceva ogni giorno. La sua fabbrica produceva componenti per camion e macchine agricole, pezzi “ignoranti”, come li chiamava lui, che nessuno avrebbe mai visto, ma senza i quali nulla si sarebbe mosso. Il terrore di ogni imprenditore: produrre qualcosa che nessuno nota, senza marchio, perfettamente fungibile. Una competizione all’ultimo centesimo.

Il sogno americano vs realtà

Ricordava bene la prima volta che aveva visitato una fabbrica americana. Una linea di montaggio lunga come una strada di campagna, pulita, scintillante, precisa.

Le macchine si muovevano con una grazia quasi innaturale e gli operai, schierati uno accanto all’altro, ripetevano gesti minimi e perfetti, con la stessa regolarità di un’orchestra diretta da un maestro invisibile.

Ogni minuto, da quella linea usciva un nuovo prodotto, identico al precedente, con quella perfezione seriale che sembrava la promessa stessa del progresso. Lui era rimasto a guardare, ammirato da quel modo di produrre, con l’attenzione tipica di chi non vuole lasciarsi sfuggire alcun dettaglio.

Dentro di lui, stupore e desiderio di raggiungere quegli standard si trasformarono in una promessa fatta a se stesso.

Ma una volta tornato a casa, la realtà era tutta un’altra storia. Le sue linee erano corte, disordinate, messe insieme più per necessità che per logica. I materiali arrivavano in ritardo e, quando arrivavano, i lotti erano così piccoli da non poter programmare più di qualche giorno di lavoro.

Il magazzino era un compromesso continuo: un luogo di sopravvivenza dove ogni volta che serviva un pezzo di ricambio cominciava una caccia al tesoro tra scaffali improvvisati, tabelle scritte a mano e appunti infilati sotto qualche bullone.

Quando la scarsità diventa maestra

L’efficienza americana, lì, sembrava un sogno lontano. Eppure, osservando quella confusione, qualcosa dentro di lui cominciò a cambiare: forse, pensò, il problema non era la scarsità in sé, ma il modo in cui questa faceva emergere tutto ciò che non funzionava; forse il difetto non stava nella mancanza di mezzi, ma nello spreco invisibile che questi, fin troppo abbondanti, tendevano a nascondere.

Le macchine non erano il nemico, erano soltanto macchine: troppo specializzate, troppo rigide per adattarsi. Le persone, invece, avevano qualcosa che nessuna macchina avrebbe mai avuto: la capacità di vedere. Non solo di fare, ma di accorgersi di ciò che non va, di immaginare un modo migliore, di trovare un senso nelle piccole incoerenze che le macchine ignorano.

Le persone come sensori intelligenti

Fu così che decise di cambiare tutto. Da quel momento, un operaio poteva fermare la linea se notava un difetto, un tecnico poteva

proporre un miglioramento e vederlo applicato il giorno dopo e sì, se fosse servito, si sarebbero spostate anche le macchine.

All’inizio fu il caos: i supervisori protestavano, i tempi di produzione si allungavano e più di un dirigente lo guardava con la tipica espressione di chi sta assistendo a un momento di pura follia.

Tuttavia lui, incurante del biasimo generale, non si lasciò scoraggiare e perseguì il suo obiettivo: ogni errore divenne un piccolo passo avanti, ogni imprevisto un’occasione per capire di più e, piano piano, la fabbrica cominciò davvero a evolvere.

I tempi morti si ridussero, le scorte diminuirono, gli sprechi — di spazio, di tempo, di energia mentale — cominciarono a dissolversi. L’intero sistema prese vita. Non servivano linee infinite, ma un pensiero condiviso, diffuso tra le persone che ogni giorno davano forma al lavoro.

La fabbrica cominciò a comportarsi come un organismo vivo, in cui chi lavorava al primo tornio era in grado di correggere chi stava dieci metri più in là e dove la conoscenza circolava libera, come un respiro. Aveva finalmente trovato il suo vantaggio competitivo: non nei materiali che mancavano o nelle macchine che costavano, ma nelle persone che imparavano.

Non poteva produrre di più, ma poteva produrre meglio e, in un certo senso, quel “meglio” divenne la sua vittoria.

Il segreto: saper ascoltare davvero

Anni dopo, quando gli chiesero quale fosse il suo segreto, sorrise appena: disse che non c’era nessun segreto, ma solo una necessità. Tutto ciò che aveva fatto era stato ascoltare - davvero - la sua fabbrica.

Quell’uomo si chiamava Taiichi Ohno e quella fabbrica era la Toyota e, senza saperlo, aveva appena riscritto il futuro dell’industria mondiale.

Aveva trasformato la scarsità in metodo, l’errore in apprendimento e aveva posto l’uomo al centro di tutto. Aveva inventato — quasi per istinto — ciò che oggi chiamiamo Lean Thinking.

Cosa lo ha differenziato da qualsiasi altro imprenditore? Perché è riuscito in quest’impresa? Non per un colpo di genio, né per una folgorazione sulla via di Damasco: per la profonda conoscenza della sua azienda, per la capacità di saperla ascoltare e comprenderne i bisogni e per una meticolosa attenzione ai dettagli.

La lezione per le aziende moderne

Oggi, molte realtà aziendali si ritrovano nella condizione iniziale di Taiichi Ohno: magazzini più gonfi di quanto si vorrebbe per non deludere il cliente; forniture che per congiunture astrali non arrivano mai in tempo; budget ridotti all’osso per l’esposizione finanziaria che non perdona.

Eppure, quando non puoi permetterti di sprecare nulla, impari a guardare diversamente le persone. Perché è lì che si nasconde la risorsa più rara di tutte: il pensiero, da cui tutto ha origine.

Già, perché ogni azienda, oggi come allora, si fonda su tre elementi: materiali, know-how e persone. Nei primi due, conta solo quanto sei capace di contrattare o proteggere; il terzo, se ben costruito, costituisce l’unico vantaggio competitivo che non può essere copiato.

Adesso chiediti: che posto occupano le persone nella scala delle priorità aziendali?

Se non hai una risposta o si trovano agli ultimi posti della classifica, allora è solo questione di tempo prima che qualcuno ti superi.

In un contesto lavorativo dove spesso è possibile ritagliarsi solo uno spazio di nicchia — senza reggere il confronto con grandi multinazionali pronte a schiacciare o assorbire tutto — impara a prestare più attenzione a ciò che ti circonda.

Proprio come in quella piccola fabbrica di Aichi, dove un uomo, ascoltando il rumore di una linea di montaggio imperfetta, capì che il ferro, da solo, non basta.

Autore

Enrico Parolin

Chi sono (in breve)

Mi occupo di consulenza strategica con un focus su digital transformation, organizzazione del lavoro e marketing.

In Kaizendo porto metodo, struttura e una certa ossessione per i dati che parlano (e per quelli che non parlano, ma dovrebbero).

Scrivo e progetto strumenti concreti per aiutare le aziende a prendere decisioni più consapevoli, ridurre gli sprechi informativi e trasformare la complessità in qualcosa di semplice, utile e operativo.

Credo nei modelli che funzionano davvero, nella ristrutturazione creativa dei processi e nell’efficacia delle soluzioni silenziose.

Motto personale? La chiarezza è rivoluzionaria.